当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

摘要:在这一章中,我作出了对朱迪斯·巴特勒 (Judith Butler) 关于性和性别的形而上学的诠释并将其与性和性别在英语世界长期以来被接受的观点一同置于本体论景观 (ontological landscape) 中,这些观点的灵感来自于西蒙·德·波伏瓦 (Simone de Beauvoir) 的著作。随后,我对巴特勒的观点提出了批评,并接着提出一个关于性和性别的独创性解释 (account),根据这个解释,两者都是建构的——或者说授予的 (conferred),如我所言——尽管是以不同的方式且受制于不同的约束条件。

导论

坚持认为我们生活所依据的、塑造我们生活的范畴 (categories) 是社会建构的在某些学术圈里和在流行话语中已经成为司空见惯的事 (commonplace)。无论性别或种族这样的范畴是社会建构的说法可能变得多么老生常谈,但要知道这种说法相当于什么,能从中得出什么结论,往往是相当困难的。这是非常糟糕的,因为这种说法通常被视为支持某种激进的政治议程:虽然我们依据这些常常是压迫性的范畴而生活,但我们不必这样做。我们的社会生活可以以不具压迫性的方式来组织。

朱迪斯·巴特勒 (Judith Butler) 也许是少数几个拥有容易辨认的形而上学叙述来支撑她的激进政治议程的理论家之一(《性别麻烦》和《身体之重》【Gender Trouble and Bodies that Matter】)。[1] 在这一章中,我将检视她对性别和性的解释 (account) 并试图将其置于本体论景观 (ontological landscape) 中。特别地,我感兴趣将巴特勒与波伏瓦式女性主义形而上学 (Beauvoirean feminist metaphysics) 区分开来以及与激进语言建构主义 (linguistic constructivism) 区分开来。我认为巴特勒对性和性别的建构和延续 (perpetuation) 提出了非常重要的见解,但她的解释 (account) 存在严重问题。最后,我提出了一个关于性和性别的解释,根据这个解释,两者都是社会建构的,尽管是以不同的方式且受制于不同的约束条件 (constraints)。在此过程中,我提供了一个总体框架来解释一个特定范畴 (category) 是由社会构建的这一论断,这个框架我称之为「授予主义」(conferralist) 框架。

Judith Butler / 来源:EGS

Judith Butler / 来源:EGS

朱迪斯·巴特勒关于性与性别的论述:

一种诠释

我对巴特勒观点的诠释主要围绕四个观点展开: 首先,巴特勒提供了一个我们思考性别和性之间关系的方式的重定向 (reorientation)。性在此处被认为是通过性别的规管制度 (regulatory schemes) 来物质化的 (materialized),而不是像后波伏瓦式女性主义理论 (post-Beauvoirean feminist theory) 那样,认为性别是性的社会意义 (social significance)。我诉诸于 (appeal to) 对性的断言是规范性的 (normative) 这一观点以试图刻画这种重定向。第二,我诉诸于与游戏的类比以阐明对于性别的规管制度如何决定其意义性 (meaningfulness)。第三,我诉诸黑格尔 (Hegel) 关于主体发展和对象化 (objectification) 的表达主义理论 (expressivist theory) 以揭示在巴特勒的叙述中性是如何物质化的。最后,我诉诸与康德 (Kant) 的先验观念论 (transcendental idealism) 进行类比以帮助将巴特勒的叙述置于波伏瓦式立场和激进语言建构主义立场之间的本体论景观中。

西蒙·德·波伏瓦的遗产 正是从西蒙·德·波伏瓦的《第二性》(Second Sex) [2] 开始,女性主义理论开始对性和性别进行区分 (distinction)。[3] 性被认为是一个生物范畴,性别则是对性的文化阐释。对波伏瓦及其追随者而言,划定性/性别的区分具有解放的目的,因为其目的是要反对这样一种观点即,颇为笼统地说,社会现实是由自然现实决定的。男人 (men) 和女人 (women) 之间的劳动分工以及由分工产生的不平等,在过去曾被认为在生物学上有自然的正当性 (natural justification):女人的生物特征解释并正当化了女人在社会领域 (social sphere) 中的地位和功能。[4] 波伏瓦的观点恰恰是:这不能这样做,因为社会现实的组织的正当性问题是一个实质性的规范性问题 (substantive normative question) 需要一个实质性的答案。这个问题是我们应该 (ought) 如何组织社会现实的问题,哪些类型的组织 (organization) 是可证明为正当的,哪些不是。生物事实只是事实,是原始事实 (brute facts),无论这些事实是什么,它们都不牵涉对规范性问题的回答。波伏瓦认为在各个性 (sexes) 之间甚至可能存在生物上的不平等(男性 (males) 体型较大,女人 (women) 有月经等),但由此不应产生任何性别不平等。如果有什么的话,社会组织应该弥补生物上的不平等。 巴特勒对波伏瓦式解释 (Beauvoirean account) 的不满是什么呢?首先,她指出,女性主义学者们认为,波伏瓦式解释所预设的关于自然 (nature) [5] 的概念以及自然与文化的关系是相当有问题的。它假定自然是被动的、受文化作用(和控制)的东西,而没有考虑到,正如巴特勒所言,「自然(之概念)是有历史的,且不仅仅是社会历史,而,同样,性与这个概念及这个概念的历史的关系定位是模糊的」(《身体之重》第五页)。 我们如何理解波伏瓦式解释忽略了自然之概念是有历史的这一不满呢?我认为我们必须假定她的不满是,被建构的不只是社会性 (social) 的东西,而且自然性 (natural) 的东西也不像波伏瓦式解释所设想的那样不受污染 (untainted)。但为什么要从自然之概念是有历史的这一事实出发呢? 述说自然之概念是有历史的,在我看来,似乎意味着以下任何一种或全部: 1. 随着时间的推移,算作自然的事物发生了变化,即自然概念 (the concept natural) 的外延发生了变化。 2. 随着时间的推移,概念的内容发生了变化,即自然的构成标准 (the constitutive criteria for being natural) 发生了变化。[6] 3. 随着时间的推移,人们关于什么是自然的 (what is natural) 之信念发生了变化,即人们对自然概念的联想 (association) 发生了变化。 对上述任何一项的认同 (commitment) 如何会让人说出性区分 (sexual distinctions) 是建构的呢?有一种思路可能是说,如果作为男性 (being male) 或女性 (female) 的标准 (criterion) 经历了变化,那么什么是男性或什么是女性 (what it is to be male or female) 也就发生了变化。如果是这样的话,那么男性/女性的区分又如何能不被建构呢?一个假设是,如果各性 (sexes) 之间的区分是一种自然的区分,那么它是不可改变的。[7] 但这样的论据是不行的,因为波伏瓦派 (the Beauvoirean) 有一个简单的回应。她会说,作为男性或女性的标准仅仅是一种认识标准 (epistemic criterion),是一种讲述 (telling) 的方式,而不是构成什么是男性或什么是女性的一种形而上学标准 (metaphysical criterion)。当然,我们对自然界的概念或信念是不完善的,所提出的许多关于作为男性或女性的标准就属于这些。巴特勒的反对者可能认为男性与女性之间存在着真实的 [8]、自然的区分,但我们的标准还没有抓住到这种区分——还没有设法在自然的接合点 (joint) 进行划分。或者她会认为,自然有太多的接合点与性差异 (sexual differences) 有关,且要靠我们去寻找标准,去了解 (latch on to) 那些我们感兴趣的接合点。[9] 无论她走的是哪条路,很明显,巴特勒仅仅通过指出自然之概念是有历史的话,并不能成功地指出波伏瓦式立场的弱点。这需要更多的东西。还有其它东西在眼前 (in the offing) 吗?也许。《性别麻烦》中的一段话让我们瞥见这可能是什么:

如果性本身是一个性别化的范畴 (gendered category) ,那么把性别定义为对性的文化阐释就没有意义了。性别不应该仅仅被认为是对预先给定的性的意义之文化铭刻(一种法律上的概念)【the cultural inscription of meaning on a pregiven sex (a juridical conception)】;性别也必须制定生产的装置 (the very apparatus of production) 其中各性本身 (sexes themselves) 就是通过这种装置被确立的。因此,性别之于文化,并不像性之于自然那样;性别也是一种话语/文化手段,通过这种手段,「性化的自然 (sexed nature)」或「一种自然的性 (a natural sex)」被生产出来并被建制为「前话语的 (prediscursive)」,先于文化 (prior to culture) 的,成为一种文化发生作用的政治中立表面 (a politically neutral surface on which culture acts)... 那么,性别需要如何被重新阐述 (reformulated) 进而包含生产一种前话语的性之效果的权力关系 (power relations that produce the effect of a prediscursive sex),从而掩盖这种话语生产 (discursive production) 的操作本身?(第七页)

Simone de Beauvoir, Paris. 1948. Photographic color print, 25 x 36 cm. AM1992-154. Repro-photo: Georges Meguerditchian. © IMEC, Fonds MCC, Dist. R © CNAC/MNAM/Dist. RMN-Grand Palais / Art Resource, NYImage Reference:ART400886MN-Grand Palais/ Gisèle Freund 我们暂时还不能评价性本身是一个性别化的范畴这一关键说法,也就是,我们现在假装它是一个没有被性别或其它价值所污染的范畴。而且在我们对巴特勒的观点和她所建议的重定向 (reorientation) 这两者的动机有了更多的了解之前,我们将无法评价这一说法。

如此,让我们考虑一种可能的动机。有一种区分建构主义(巴特勒式的或更激进的一种)和波伏瓦式观点的方式是认为它们对价值问题产生的位置有分歧。建构主义者认为价值问题向下一直延伸,并没有一个基础层面,没有一个事实层面 (a layer of fact),一个没有价值问题产生的层面。而波伏瓦可以被认为是坚定地认同这样一种生物学的、自然事实的基础层面。我所说的「价值问题 (questions of value)」是什么意思?我的意思不仅仅是指关于对与错的问题,也不仅仅是指个人或社群应该怎么做的问题,而是指更广泛的价值,包括认知价值 (cognitive value)。建构主义论述 (account) 的一个主要动机是根深蒂固的信念,即价值问题出现的地方比我们意识到的更多。因此,建构主义者常常参与到一种揭穿的工作 (debunking effort) 中:以表明某些客观性的说法 (claims) 是没有根据的,而基于这些说法的社会组织也因此是不正当的。

以上说法都是相当笼统的。这里我们需要知道的是,如果巴特勒确实是被一直向下延伸的价值问题的信念所驱使,那么这种信念是如何转化为她的理论提议 (theoretical proposal) 的呢?她如何以及在何处定位价值,而波伏瓦派对这些价值视而不见?我认为巴特勒所声称的是某些波伏瓦派认为是事实的断言 (assertions),至少在某种程度上是规范性的 (normative)。哪些断言呢?明确的断言大意是某个人有某一种性 (sex);或许还有更多断言。巴特勒会说所有的断言在某种程度上都是规范性的吗?也许不会,但也许某一类断言——让我称它们为「种类断言 (kind assertions)」——都在某种程度上是规范性的。什么是种类断言 (kind assertions)?其主要内容为 S 是种类 K (S is of kind K),例如,Jodie Foster 是一个女人 (a woman),Jamie Lee Curtis是女性 (female)。

价值问题一直向下延伸的说法,可能会让人以为巴特勒的立场是一种激进语言建构主义立场:一切都是建构的,一切都是语言,或者一切都是文本。这不是巴特勒的立场。事实上,她很想与这样的观点保持距离。让我们来研究一下她反对这种立场的论点。

巴特勒与激进语言建构主义者的区别 巴特勒所指出的问题是,激进语言建构主义者试图理解性别是性的社会意义这一波伏瓦式自明之理 (Beauvoirean truism) 面临一个两难境地:要么激进语言建构主义者显示出她自身立场的局限性,要么她的观点被简化为语言一元论 (linguistic monism)(《身体之重》第五页)。激进语言建构主义者认为一切都是语言、文本或话语。让我们来审视这一困境的两个争论。在这两个争论上,性别都是被建构的。问题是如何对待性。 如果激进语言建构主义者认为性本身是不被建构的,那么她就承认不是所有东西都是被建构的。这样她是否终究忠于一种观点,根据这种观点世界上有些东西不是被建构的,类似于自然事实的基础层面?但如果是这样,那就很难看出她与波伏瓦派有什么不同(当然,除了她的说法显得更加煽动)。 另一方面,如果激进语言建构主义者认为性本身就是一种语言建构 (linguistic construction),那么她所处的位置并不比完全拒绝性/性别区分的激进语言建构主义者更好。因为这两种观点都被简化成语言一元论。这是一种不悦的观点,认为一切都是一种语言建构。对于女性主义者来说,语言一元论面临的挑战是尤为尖锐的:如何理解对女人的物质暴力、强奸和经济困难?[10] 这样的暴力肯定不是一种语言建构,而且认为它可能是一种语言建构的说法本身就是一种冒犯。因为如果它是一种语言建构,那么是否可以推断出,通过改变我们的语言或话语,我们可以阻止这种暴力?从表面上看,这个建议似乎甚至违背了女性主义的目标。这样对在本世纪初的无产阶级来说,对七十年代的西方女人来说,提高意识和克服虚假意识(false consciousness) 的意义是什么?难道我们开始能够用不同的方式来描述世界的各个方面,就造成了社会问题吗?当然不是。既然已经发生了一些有害的事情,而描述的可用性使我们能够识别它,这难道不是一种重要的意义吗?这对于被另一个争论所困的语言建构主义者来说,又是一个问题。然而,该争论暴露了该立场的一个内部问题,而这个争论(仅仅)提出了一个外部问题。当然这是一种更强烈的批评,不仅能够指出一种观点没有达到人们认为它应该达到的目标,而且还能表明这种观点不能达到其支持者想要达到的目标。鉴于女性主义激进语言建构主义者所面临的困难,难怪许多女性主义者认为,女性主义需要把性假定为是非建构的,就像波伏瓦派所做的那样。巴特勒认为,如果女性主义理论不假定女性身体的物质性,或者用她的话说「性的物质性 (the materiality of sex)」(「偶然的基础」第十七页),也并不是就不能进行下去。当然,激进语言建构主义立场肯定是有问题的,因为它似乎无法理解女人遭受的物质暴力。但是,巴特勒认为,假设物质性或否定物质性并没有穷尽各种选择(「偶然的基础」第十七页)。我们需要的是对性/性别区分 (sex/gender distinction) 的重新思考,但或许更重要的是彻底改变思考方向——某种康德式「哥白尼革命」。

巴特勒观点的要素 对巴特勒来说,问题不再是:「性别是如何作为和通过某种对性的诠释构成的?」(一个没有将物质理论化的问题),而是:「性本身是通过什么样的管制性规范 (regulatory norms) 来物质化的 (materialized)?」(《身体之重》第十页)。 如果性范畴不是自然的接合点,那么它们是什么,为什么我们曾经认为它们是自然的接合点?巴特勒的建议是,性范畴是规制性理想 (regulatory ideals)(《身体之重》第一页)。这个术语是从福柯那里借来的,但根源于康德。什么是规制性理想?可以说,它是由主体投射或认定为实的规定性规范 (prescriptive norm),与从自然中理解的规范相反。一个理想中的理性的施为主体 (ideally rational agent) 就是这样一种规范:它是理想的,因为没有一个实际的人是理想中的理性的施为主体;它也是规制的,因为它要求我们努力成为这样的人(尽管我们永远不会成为这样的人)。巴特勒的提议是男性和女性的范畴就是这样的理想,尽管我相信她认为,我们追求某些理想[11] 的要求与我们追求理性施为主体的要求并不是基于同样的基础。因为揭穿 (debunking) 是她目标的一部分:表明对我们的这种要求大意是要我们帮助延续当前权力结构的要求,而且这种要求的力量 (force) 并不来自于它是一种正当的要求,而仅仅是来自于它是一种受权力支持的要求(《身体之重》第三十五页)。[12] 与性范畴是一种规制性理想的说法相配合的,是一个关于断言某人是属于某种性 (being of a certain sex) 的叙事。于波伏瓦派而言,说 S 是女性相当于断言一个事实,描述世界的(一部分)样子。对巴特勒来说则不然。也许我们可以坚持这样的观点,即在她的观点上断言了一些东西,但前提是我们允许 "断言 "这个词有一定的模糊性,允许这个词的描述性和规定性意义。也许我们可以坚持这样一种观点,即某些东西在她的观点中被断言 (asserted) 了,但前提是我们允许「断言 (assertion)」这个词有一定的模糊性,允许这个词有一种描述性 (descriptive) 和规定性 (prescriptive) 的意义。在规定性的意义上断言 S 是女性,就是在进行某种言语行为 (speech act),这种言语行为是对承诺的表达 —— 一个人自己的或社群 (community) 的——S 是女性并被视为女性的承诺(「偶然的基础」第十七页)。[13] 在这里作个类比可能会有帮助。考虑一款叫做「性别游戏」的游戏。这款游戏涉及了一系列复杂的行为规则。玩家只能扮演两种类型的角色 —— 要么以女孩的身份进入游戏,要么以男孩的身份进入游戏 —— 并且随着时间的推移玩家会进入该角色的不同阶段(男人或女人阶段),赋予玩家不同的职责和责任以及不同的走法 (possible moves)。 现在,游戏中还没有提到性 (sex)。在我假设的性别游戏中,性的角色会是什么呢?如果我的类比要有效,那么在性别游戏中必须要有性的位置。我认为在性别游戏中,性范畴是规划出来的规制性理想 (projected regulatory ideals),是最有利于游戏延续的理想。事实上,它们是性别化的理想,即由性别规则所塑造并规定了什么样的身体和身体部位在游戏中具有意义。具体怎么说呢?我想尝试将其与巴特勒的观点「『物质 (matter)』既意味着『物质化 (to materialize)』,又意味着『意指(to mean)』」(《身体之重》第三十二页)联系起来。我的意思是在此语境下,性别游戏中重要的身体是那些按照游戏规则物质化的身体,它们是可理解的身体。那么,正是可理解性的矩阵 (matrix of intelligibility) —— 换言之,性别游戏的规则——支配着对游戏来说重要的身体的物质化。让我们用巴特勒自己的例子: 想想看医学的询唤 (the medical interpellation)(尽管最近出现了超声波扫描技术)将婴儿从「它」变为「她」或者「他」,并且在这命名 (naming) 中,女孩「成为了女孩 (girled)」,通过这性别的询唤而被带入语言的领域和亲属关系之内。但这位女孩的「女孩化 (girling)」这一询唤并未结束;相反,这一基础性的询唤会被不同的权威在各种时间段重述 (reiterate),以强化或质疑这一被自然化的效应。命名既是一种边界的设定,也是一种规范的反复灌输。(《身体之重》第七页)

在婴儿成为女孩 (girled) 之前,它还不是性别游戏的一部分;它还不符合事情发展的计划过程,不是符号领域的一部分——它还不重要。在命名之前有的东西是不可理解的(在游戏中),只有通过被明确表述为女孩,女孩才会作为游戏的参与者而存在。[14] 性得以被物质化的机制可能是什么呢?在这里,巴特勒的福柯式叙述具有明显的黑格尔式元素。让我描述一下黑格尔式表达主义对主体发展和对象化的解释。接着我也会提出这两种模型在是巴特勒的叙述中性得以被物质化、性别化和可理解的机制。 黑格尔式表达主义之观点大体如下:主体形成自身及其与世界的关系的概念或模型,随后是对这个概念的付诸行动 (acting out) 或实现 (actualization)。将一个概念「付诸行动 (act out)」,粗略地说,就是表现得好像这个概念是真实的,并努力使它适用,使它真实,「展演 (perform)」那个身份。怎么个演法呢?有了概念,就有了与之相关联的行为规范,而将一个特定的概念付诸行动就是将这些规范作为对自己的约束并努力按照这些规范行事。 这枚硬币的另一方面是对对象化 (objectification) 的叙述:自我或主体形成了一个关于对象 (object) 的概念并试图实现这个概念。自我通过表现 (acting) 得好像对象符合自我拥有的关于这个对象的概念来做到这一点。因此,这也就是第三方的认同 (identification),随后便是试图使该认同适用。如果对象没有或不能抵抗主体对它提出的概念,那么对象化就成功了。也许最有趣的情况是,对象本身就是一个主体,一个自我。在这种情况下,它可能会以两种方式中的任何一种对对象化作出反应:(一)接受强加给它的概念,并试图实现这一概念;(二)对抗对象化和被强加的概念,并试图(重新)获得对它的自我概念的控制。 让我把这些元素更多地拉到一起,并说明它们在社会环境中如何协同发挥作用的。让我们考虑下这些概念 (conceptions)——主体可能会采用 (adopt) 这些概念为关于自己的概念。在特定的社会或文化背景下,会有几种这样的概念可以供主体采用,但重要的是,主体的选择受到现有概念的制约。我们可以把这些概念看作是关于作为某个社会种类的成员的概念以及这个种类的成员的相关行为规范。我们所可以采用的概念只有那些看起来「足够」符合我们的,而某些社会上突出的概念会强加在我们身上,并且我们必须协商别人的行为 (acting),就好像那就是我们的概念一样。例如,「作为一个女人是什么样子」的概念不但是我唯一能够采用的而且也是每天都强加在我身上的概念,我或多或少地接受了它并且每天都在将这概念付诸行动 (act out):我表现 (act) 得就像它是真的一样,而且我越表现得好像它是真的,它就越准确地适合我。即使我在某种程度上衡量采用该概念会带来什么后果,情况也是如此。我完全接受了某些与作为一个女人相关的行为规范并将它们视为对我的束缚;另一些我则试图抵抗。有时候这种抵抗不会有任何间接后果,有时候则会导致某种社会制裁。

by Hanna Barczyk / The Boston Globe

黑格尔硬币的两面共同作用构成了这场性别游戏中的主体,并使性别游戏本身得以延续。在性别游戏中,玩家对游戏的首次体验是被赋予一个他或她将付诸行动 (act out) 的概念。在某种意义上,在此处她或他被当作了一个对象来对待。然后,玩家对所提供的概念越好地执行 (act out),她或他在游戏中表现得就越好。对象化也在相同程度上发挥了作用,因为她或他已经接管了所提供的概念,并开始将那个概念付诸行动。 对两种黑格尔模型的讨论如何帮助我们理解性别游戏中性的物质化过程?让我们思考一下,什么样的身体和身体部位在游戏中具有意义。它们是那些不会抵抗强加给它们的概念的身体和身体部位。可用的概念则都是那些能够使性别游戏本身延续的概念。性就是符合性别化理想的任何东西。主体对自己作为具现化存在 (embodied beings) 的概念,以及对自己身体的概念和每个身体部位的意义,甚至什么东西算作是身体部位,全都是由性别规则、性别矩阵 (the matrix of gender) 所塑造的。性被认为是没有受到性别化 (gendering) 之污染的并且是作为一个自然的范畴,这样的想法甚至成为了性别游戏的一部分。性的这种自然化是性别游戏本身得以延续的必要部分。 [15] 怎么说呢?把性区分 (sex distinctions) 视为是自然的使得它们看起来是不可避免的,同时也视为是性别区分和等级制度 (hierarchies) 的源头,进而使它们和性别游戏本身合法化。因此,将性自然化是有助于延续性别游戏的意识形态的重要组成部分。

巴特勒的提议:

生命是一场性别游戏 我认为巴特勒的提议是我们生活在一个像性别游戏这样的游戏中。 [16] 现在我想探讨下这种说法对于关于巴特勒所提出的是何种形而上学这类问题的意义。 一方面,巴特勒提出了一个重定向 (reorientation) 的建议:不是我们的断言 (assertions) 符合世界,而是世界符合我们的断言。这是康德式的提议,即我们塑造我们的世界的程度比我们迄今所意识到的更大。但这一康德式继承并没有就此结束。因为性别游戏领域的结构及其与游戏之外的事物的关系可以通过类比康德的先验观念论 (transcendental idealism) 来解释。 这个类比是这样的:性别游戏的领域 (realm) 就像康德的现象界 (phenomenal realm)。它是时空性(物质性)和可理解性的领域【the realm of spatio-temporality (materiality) and intelligibility】。还有另一个领域,但存在于那里的只能是思想[17],而关于这些对象的思想却是缺少内容的 (not contentful)。在康德看来现象界是对于我们而言的对象界 (the realm of objects),因为它们受制于可能经验 (possible experience) 的条件。另一方面物自体界 (the noumenal realm) 就是对象界,因为它们独立于那些条件。巴特勒式符号域则是可意指性 (signifiability) 和可理解性的领域(《身体之重》第一百三十八页)。我们在那里所经验到的对象是受制于性别游戏条件、性别矩阵的对象。我们可以认为这些对象们是独立于那些条件的,但在某些情况下,这样的想法并不是充分具有内容的,因为性别完全影响着此类对象们在我们面前的出现方式。性就是这样的一种对象,我们不能独立于性别的条件而具有内容地 (contentfully) 思考性或性化的对象们 (sex or sexualized objects),也不能独立于性别的条件而经验它们。但这是否意味着,我们就只能停留在性目前的性别化上呢 (the current gendering of sex)?完全不是。我想巴特勒可能会说,虽然我们可能无法独立于性别的条件来思考或经验性,但性别的实际条件不一定是性所受制于的条件。不过所需要改变的,首先是对我们实际的性别规范进行批判性的审视 (critical examination)。 当人指出那些可以不受制于性别游戏之条件而具有内容地思考或经验验的对象时,这种康德式类比就会瓦解。但这没关系。巴特勒认为性别游戏不是唯一的游戏,且实际上性别游戏与其它游戏相互作用,有些则与性别游戏一样具有压迫性。[18] 然而,我认为康德式类比有助于我们将巴特勒的观点置于波伏瓦与激进语言建构主义之间的本体论景观中。让我们回顾一下在巴特勒的叙述中性和性别之间是什么关系。与其说性是一个自然的范畴,而性别是性的社会意义,不如说性其实是我们假定的一个性别化的范畴,并且我们声称其是一个自然的范畴以便更好地帮助延续性别游戏。另一方面,性别范畴则是构成性别游戏本身的角色或理想。那么,巴特勒的本体论图景与波伏瓦派的相比如何呢?与波伏瓦派相反,她认为所有的性都是通过性别矩阵被建构或物质化的。在她的导向转变后,巴特勒关于自然概念有一段历史的观点显得更加强烈,因为她能够反抗波伏瓦派的观点,即我们正在讨论的标准是纯粹的认识标准 (epistemic criteria) 这一观点。巴特勒会坚持认为性区分的标准确实是构成标准 (constitutive criteria),即是男性 (male) 或女性 (female) 的构成标准。然而,作为男性或作为女性的意义是与它在性别游戏中的意义密切相联的。 虽然在巴特勒的观点中性是被建构的,但她的立场并没有与激进语言建构主义者一同坍塌为语言一元论。因为她对依照性别矩阵而物质化之前没有任何东西的说法不感兴趣。而重点在于,性和性化的身体部位所具有的含义 (meaning) 及意义 (significance),它们之所以具有这样的含义和意义,是因为它们作为性别化的对象被赋予了我们,因为性别矩阵是性化对象 (sexed objects) 的可理解性矩阵 (the matrix of intelligibility)。

批判 我对巴特勒的建构主义的阐释主要围绕四个观点展开。接下来让我把它们更紧密地联系在一起。首先,我认为巴特勒不仅仅是主张重新思考性/性别的区分,而是主张导向 (orientation) 的彻底转变。这是一种康德式的「哥白尼革命」:这个图景不是说我们的思想和实践符合世界何为,而是说,至少有时候,世界符合我们的思想和实践。我呼吁重新思考当有人断言某人是某一种性时这意味着什么,并且我建议我们不要把这种断言看作仅仅是对事实的断言,对世界何为的断言,而是至少在某种程度上把它看作是规范性的 (normative)。因而,我的提议就是,对某人是某种性的断言,以及某些身体部位和行为是性化的,都是这样的规范性断言,并且我们的思想和实践参与了使得它们成为真的进程 (partake in making them true)。接着,我诉诸一个性别游戏的类比,试图解释身体和身体部位是如何在我们的思想和实践中获得意义的。这种意义的获得与身体和身体部位在游戏中的物质化密切相关。然后我试图通过引用黑格尔关于主体发展的表达主义模型 (expressivist model) 以及他的对象化模型 (model of objectification) 来解释物质化的实际机制。最后,我试图通过参考康德对现象界和物自体界 (the phenomenal and the noumenal realms) 的区分来解释性别游戏内的可理解性条件 (the conditions of intelligibility) 与游戏外的条件之间的关系。这种类比也应该帮助我们看到巴特勒的本体论与波伏瓦派本体论、以及其与激进语言建构主义者的本体论有什么不同。

如果巴特勒是对的,不但性范畴是性别化的,而且性范畴的自然化还是性别等级制度 (gender hierarchy) 永久化的必要部分,那么不仅她能够反对波伏瓦派立场,而且她还对波伏瓦派女性主义者提出了积极的挑战:将女性的范畴建构为一个连贯稳定的主体,是否是对性别关系的一种不知不觉的规制和物化 (an unwitting regulation and reification)(《性别麻烦》第五页)?而这种物化 (reification) 是不是恰恰与女性主义的目标相悖?女性的范畴在多大程度上只有在性别化的矩阵之语境中才能实现稳定性和一致性? 我倾向于认为巴特勒对波伏瓦派观点的批判是正中目标的,性依照性别矩阵得到物质化的说法既具有启发性又准确。我所担心的是这图景中的生物给定 (biologically given) 会是怎样:性的物质化是由于什么?为什么有的人比其它人更能够被视为 (pass as) 男性或女性?这难道不是和某些生物特征有关,这些生物特征仅仅是被给定的,再多的阐释也不可能会消失?难道不是只有拥有特定能起作用的身体部位 (certain functioning body parts) 的人才能和拥有特定能起作用的身体部位的人生育后代吗?巴特勒的论述似乎无法解释这些。实际上,她的论述似乎对这样的指控持开放态度,即原则上任何身体部位都可能是性化的身体部位,而且没有任何生物上的(不同于社会上的)理由来解释为什么有些身体部位具有性意义 (sexual significance),而其它部位没有。我认为,我们需要这样一种关于性的建构的论述,既严谨对待这一过程中的性别化的社会影响,也赋予应有的自然约束。现在,我想提出这样的一种解释。

图源 / https://wgs.kzoo.edu/studentinfo/

关于性与性别的授予主义 鉴于巴特勒的论述引起的担忧,我想提出另一种解释性/性别区分的方法。根据这个解释,性和性别都是被建构的——或如我所说,是被授予的 (conferred)——但是以不同的方式,受到不同的限制。让我先解释一下关键的概念,即关于被授予的性质 (conferred property) 的概念。 回想一下苏格拉底 (Socrates) 和游叙弗伦 (Euthyphro) 之间的分歧,这个分歧指的是,一个行为是因为被众神所爱所以是虔诚的,还是说,众神因为这个行为是虔诚的所以爱它(柏拉图 10a)。这种分歧涉及到众神之爱是否授予了该行为以虔诚的性质,以及虔诚是否是该行为独立于众神与祂们的情感 (affections) 而具有的一种性质,一旦众神察觉到这种性质后就会爱上该行为。游叙弗伦初步持有了一种关于虔诚性质 (the property of being pious) 的授予主义观点,他认为众神之爱将虔诚的性质授予了该行为。 游叙弗伦与苏格拉底之间的这种分歧是关于虔诚性质的形而上学状态 (metaphysical status) 的分歧:它是一种什么样的性质?这种性质在多大程度上独立于众神的态度和实践?它的真实性如何? 在我看来,关于性别、性和其它范畴的社会建构的争论恰恰反映了游叙弗伦和苏格拉底之间的争论:作为女人 (woman) 或女性 (female) 的性质是什么样的性质?这些性质在多大程度上独立于人类的思想、态度和实践?它们有多自然或多真实?游叙弗伦式立场是,它们不是自然赋予的或真实的,而是以某种方式依赖于人类的思想、态度和实践。但如何做到呢 (how)? 一种被授予的性质,这一观点可以帮助我们阐明关于性别和性的状态的不同看法。一旦我阐明了关于性质的授予主义是什么,我希望读者会同意我的观点,即任何认为性别(或性)是社会建构的理论家,当这是指一种形而上学论点时,都是一个关于作为女人(或女性)之性质的授予主义者。那么各种社会建构主义论述之间的差异将等同于它们各自所致力的授予主义在细节上的差异。 我希望授予的性质和非授予的性质之间的直观区别是明确的。我马上就会精确地说明授予一种性质的说法指的是什么,但让我们先停留在被授予的性质的范围上。很多性质显然是被授予的。比如说,考虑一下时髦或酷的性质 (the property of being hip or cool)。是不是很自然地认为时髦或酷是某个圈内集体 (in-group) 授予人们的?不考虑该圈内集体成员的态度就说某人是时髦或酷似乎是不合理的。 有些性质是看似合理地被授予的,但仍与一些非授予的性质有着密切的关系。例如,细想下一些棒球运动性质 (baseball properties),比如一次投球 (pitch) 是坏球 (ball) 还是好球 (strike)。从投手的手指到接手的手套的轨迹 T 有一个(大概是非授予的)物理性质。但是一次投球是好球还是坏球并不取决于该轨迹 T 是什么——而是取决于裁判员对该轨迹的判罚 (judgment)。裁判员试图追踪 (track) T 的物理性质,但正是他对 T 是什么的判罚才使某些东西成为坏球或好球。因此,作为是一次坏球或好球的性质是由他的判罚授予的 (conferred)。 当一个人提出一个性质的授予论解释时,有五个组成部分需要被具体化[19]:

性质 (Property):授予了什么性质,例如,虔诚、时髦、好球 (being pious, being hip, being a strike) 谁授予 (Who):主体是谁,例如,希腊众神或棒球裁判 内容 (What):主体事物 (the subjects matter) 的态度、状态或行为,例如,众神之爱或裁判的判罚 何时 (When):在什么条件下发生的,例如,正常的、理想的或某些特定的条件。这可以是一次性的授予,也可以是一种更普遍常见的、持续很长一段时间的反复现象 (iterative phenomenon) 追踪 (Tracking):主体试图追踪什么(有意识或无意识地),如果有的话。

关于性别的授予主义 现在不难看出各种建构主义的性别论述是如何被归入授予主义之下的。大多数人可能会同意性别是由主体或主体群体(甚至是「社会」)授予的,但人们会在以下问题上产生分歧——什么主体可以进行这种授予,在什么条件下发生授予的,以及如果说授予应该要进行追踪的话:它是试图追踪性指派 (sex assignment)、在生物繁殖中的角色 (role in biological reproduction)、性角色 (sexual roles),还是仅仅是在社会组织中的角色 (role in the organization of society),而不考虑假定的性 (assumed sex)? 看看波伏瓦派观点。[20] 对这一观点的一个可能合理的阐释是,性是一种非授予的生物性质,而性别是被社会授予给被认为是属于某种性的人的。伴随着性别的授予,义务、特权和负担也随之而来。按照这种观点,性别指派 (gender assignment) 应该要追踪性指派 (sex assignment),其中性指派被认为是生物上给定的,而性别性质则是社会性质。 这背后[21] 可能一直有一个持续性的假设 (persistent assumption) 在追踪其中的一个东西,也就是追踪性指派、生物繁殖中的角色、性角色、在社会组织中的角色等等,而我们也设法追踪其它现象。于是我们可以把后来的各种女性主义和酷儿理论工作以及行动主义理解为对该假设的挑战:这些范畴并不是同个范围中广衍的 (not coextensive) 并且追踪这些性质中的某一种并不需要帮助我们追踪其它性质。 我关于性别如何被授予的建议使得性别具有高度的语境依赖性。不仅在涉及历史时期和地理位置时它有强烈地语境依赖性,而且同一地理位置和时间段可以允许彻底不同的语境,因此,一个人可能在某些语境下被算作是女人(或男人或其它),而在其它语境下则不是。这是因为不同的性质在不同的语境中被追踪:在一些语境中,它被认为 (perceived) 是在生物繁殖中的角色[22],在另一些语境中,它被认为是各种社会组织的角色,性接触 (sexual engagement),对身体的呈现 (presentation of the body),家庭聚会中的食物准备工作[23],等等。

图源 / https://philosophersmag.com/opinion/193-categories-we-live-by 在某些语境下要想在其中被算作女人(或其它性别)可能会有这样的情况,一个人不仅需要被认为 (perceived) 具有在该语境下被追踪的一些主要性质,如被认为是在生物繁殖中的角色,而且也需要被视为不会破坏人们的假设 (assumption),即一个人同样也会具有在传统上与该性别相联系的其它性质(社会角色、与性别期望合宜的呈现 (gender-appropriate presentation)、性取向等)这样的假设。[24] 因此,在某些语境下,有些人可能不被算作是任何可用的性别 (available genders)。在对待那些被认为不符合可用性别的人的态度上,这样的语境也是各有不同的。在特定语境下,不符合可用性别的人可能会被誉为特殊的、甚至是神圣的生物;而在其它语境下,TA们可能会遭受到威胁其生命和肢体的虐待。随着各种假设受到质疑,每天都会有新的语境出现。值得庆幸的是,虽然这些假设和期望有很多很难改变,但它们并不是一成不变的。因此,这里是一般图式 (general schema): 性质 (Property):属于性别 G,如女人、男人、跨儿 (trans)

谁授予 (Who):在特定语境 C 下的主体 S

内容 (What):主体 S 的认知看法,即认为某个人具有基础性质 P (the perception of the subjects S that the person have the grounding property P)

何时 (When):在语境 C 下

追踪 (Tracking):基础性质 P (the grounding property P) 与棒球运动事例不同的是,授予并非一次性行为,而是涉及到一种立场态度,即语境中的主体对某人具有相关基础性质的认知看法 (perception)。这种认知看法可能是错误的,此人实际上可能并不具有该性质。 在某些语境下,作为跨性别者 (being transgender) 将算作一个独立的性别;而在另一些语境下,它只会给该语境的性别化结构 (gendering structure) 带来麻烦,并打乱破坏相关性别性质共同外延 (coextension) 的期望。在某些语境下,被认为属于某一种性 (sex) 可能会是一个必要的基础性质 (essential grounding property);而在另一些语境下,它可能非常不相关。 因此在特定语境下可能会发生这几件事:一个人可以抵抗性质的授予(性别指派),但这种抵抗能有多成功是各不相同的。某些语境在这方面可能特别「沉默 (silencing)」,以至于一个人试图质疑 (trouble) 性别指派是不会得到理解的,并且仍然是徒劳的。这类似于在语言语境 (linguistic contexts) 中可能发生的情况,即某些特定的事情可能无法言说。一个人可以尝试,但该语境可能会防止一个人说出其试图说的话并阻止其被理解。[25] 同样地,一个人可能会在特定的语境中试图质疑人们对自己的认知看法,但该语境中可能没有其它的性别指派可用。有些语境甚至是不可能根本不符合其中一种可用性别。正如在某些语言语境中,有时说出自己想说的话是不可能的,同样,在某些行动语境 (action contexts) 中,执行 (perform) 自己想要执行的行动是不可能的,因为行动的展演 (performance) 取决于一个人是否被带去 (being taken to) 执行该行动(或者不太严格地说,被认为具有某些性质)。 于是在这个关于性别的论述中并不存在作为某一性别(例如,作为女人)的一个语境独立的 (context-independent) 性质。相反,我们所拥有的是一系列 (family) 依赖于语境的授予性质 (contextdependent conferred properties) 并且有些性质共享着某些基础性质。现在让我来谈谈关于性的论述。

关于性的授予主义

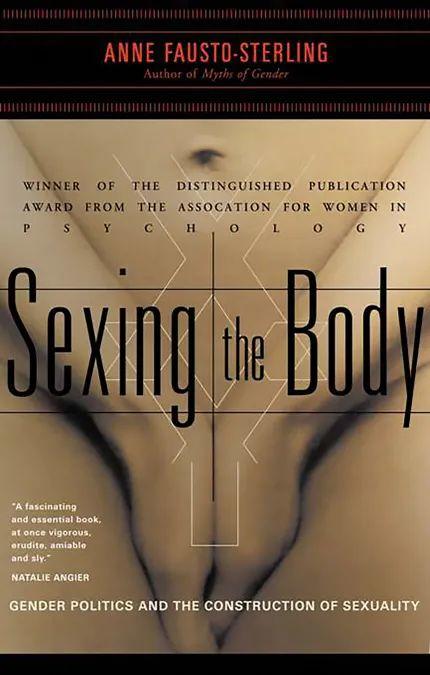

授予主义范式可以帮助我们理解一种性质或范畴的价值负载性 (value-ladenness),而不否认在授予前先已存在的任何东西。因此,它可以帮助我们理解「某种性质是生物上给定的 (biologically given) 」这样的表象,即使它不是真的生物上给定的。性,我相信就是这样一种性质。属于某种性是一种被授予的性质。事实上,它首先是一种社会(实际上是法律)性质。 我有什么论据吗?这里有一个初步的尝试:如果一种性质主要出现在对社会事实的解释,而不是自然事实,那就表明该性质是社会性质,而不是自然性质。例如,细想一下关于什么样的人体可以一起创造后代的自然事实。并不是你的性指派让你能够生下或播下孩子 (bear or seed children)。实际上,有些人的性指派是没有任何争议的,但这些人并不能生下或播下孩子。允许一个人生下或播下孩子的,是性指派意图追踪的一些其它性质。既然属于某种性,当涉及到生下或播下孩子时并不是一种解释性质 (explanatory property),但当涉及到各种社会资源、特权和负担的分配时却是解释性质,这难道不表明性是一种社会性质而不是自然性质吗? 因此在这里我在方法论上的建议是:应该考虑该性质是在什么类型的解释中出现的。如果它在对各种社会事实的解释中起作用,并且它没有起到对各种物理或自然事实的解释作用,反倒是一些「相邻的 (nearby)」性质在起作用,那么,我们就应该有理由认为该性质是一种社会性质,因而是被授予的性质。 为诸如属于某种性这样的性质提供一个授予论述的第二步就是讲述一个合理的叙事以说明授予机制究竟是如何运作的。这就是社会形而上学必须依靠实证经验 (the empirical) 来为所讨论的社会现象之本质 (nature) 提供一个合理的叙事的地方。在我关于授予机制的叙事中,我转向安·福斯托-斯特林 (Anne Fausto-Sterling) 的作品,以及巴特勒。 生物学家福斯托-斯特林在她的著作(《性化身体》中的文章《五种性》)【(Sexing the Body, 「The Five Sexs」)】中曾讨论过「在生物学上人们可以整齐地分为女性和男性这两种性,并伴随着各自相关联的染色体、相关联的能运作的生殖器 (functioning genitalia) 和相关联的激素水平」这类假设是多么没有根据。她估计在一般人群中大约有1.7%的人并不整齐地属于这两种范畴中的一种。一个人作为间性 (intersex) 可以是以各种方式的:可以是拥有能运作和无法运作 (functioning and non-functioning) 男性和女性外生殖器的任意一种组合方式;可以是拥有不同的染色体 (X、XXY或XYY);或是拥有不同的激素水平。有趣的是,当涉及到这些因素(能运作的外生殖器、染色体、激素水平)时,其中一种因素的统计标准 (statistical norm) 偏差与另一种因素的偏差并不会整齐对应。这三种将人划分为不同的性的方式,不只是没有在某个接合点把自然切割成一边是女性而另一边是男性;这三种切割方式还提供了不同的自然片段。 但是在这个语境中「切割 (carving)」并不仅仅是比喻的意思。即使是在自愿的性转变 (sex change) 手术之前,性特征模糊 (ambiguous sex characteristics) 的新生儿就已经被受手术刀管制了(《性化身体》)。 出于这个原因,我想对属于某种性的性质作为一种被授予的性质——其目的是为了追踪某些物理性质但结果却是一种社会性质,事实上是一种法律性质——作出说明[26]: 性质 (Property):作为女性、男性 谁授予 (Who):法定权威 (Legal authorities),借助于医生、其它医务人员的专家意见,以及家长 内容 (What):官方文件中对性的记录,其以家长、医生和其它人的证词为基础而建立。考虑到生物特征,医生(和其它人)判断哪种性角色可能是最合适的。 何时 (When):出生时(新生儿的情况下);手术后和激素治疗后(大龄个人的情况下) 追踪 (Tracking):目的是追踪尽可能多的性刻板的特征,并且医生在可能有助于使物理特征更符合男性和女性的刻板印象 (stereotype) 的情况下进行手术。

与性别不同的是,性的授予是相关权威的一次性行为,而不是由某些社会语境下的不同主体授予的。这些主体对一个人的性指派可能实际上是错误的,但一个人被他人认为的性指派 (perceived sex assignment) 在决定其本身的性指派中并不扮演任何角色,尽管在一些语境下,它可能对决定这个人的性别指派起一定作用。这样一来,某些波伏瓦派洞见就被保留了。因为在某些语境中至少有一个被追踪的东西是性指派。在该语境下,一个人属于某种性别是由「认为其具有某种性指派的认知看法」所授予的。

《性化身体》作者:安·福斯托-斯特林

在作出性如何被授予的这一说明时,我借助了前文所阐释的巴特勒的著作,以及福斯托-斯特林的著作。巴特勒式要素应该是明确的:性指派是由让有关个体尽可能多地表现出性刻板的性质这样的目标所指引的,并且必要时会借助于医学治疗。但并不完全是像巴特勒所说的那样性别矩阵 (gender matrix) 规定着性的物质化 (materialization of sex),而是性刻板印象 (sex-stereotypes) —— 由社会对性别角色的期望与对其存在于社会中的可能方式的期望所塑造 —— 指导着性指派 (sex assignment)。从这个角度看,并不像巴特勒的观点那样认为由性别矩阵所决定的性的物质化不存在自然限制,因为人们有各种物理性质。但决定哪些物理性质对性指派(特别是将人指派至两种性中的一种)而言是重要的,是由社会价值观与利益决定的。

结论

巴特勒论述中的大部分要素都与本文所提供的性别和性的授予主义相兼容。唯一被拒绝的要素就是对康德先验观念论的呼应,从某种意义上说我想允许有生物上给定的性质并且这些性质会对性指派的可能结果加以限制。我并不会拒绝关于在授予性之前存在着什么的问题,巴特勒应该会拒绝,如果我对她的阐释是正确的。这样一来,我就能从她对性别矩阵如何塑造性以及性化身体的洞见中获益,但也为对自然方面之塑造的制约留下了空间。 致谢:感谢以下同事和朋友对本文部分内容的早期草稿提出的意见或就本文进行讨论;当然,TA们都不对本文所表达的观点或任何判断或阐释的错误负责:Jennifer Church, Jeanna Eichenbaum, Sally Haslanger, Kattis Honkanen, Jennifer Hudin, Ada Jaarsma, Colin Koopman, Francesca Lattanzi, Jamie Lindsay, Helen Longino, Fiona Macpherson, Ishani Maitra, Rebecca McLennan, Uma Narayan, Jeffrey Paris, Elizabeth Potter, Dennis Rothermel, John Searle, Alice Sowaal, Jacqueline Taylor, Brian Thomas, Shelley Wilcox, Tiffany Willoughby-Herard, Charlotte Witt, Sigríður Þorgeirsdóttir, and my students in my classes on Social Ontology and Metaphysics at San Francisco State University. / 注释: [1] 巴特勒 (Butler) 本人是否认为自己在做形而上学并不是问题所在。理论家们可以有一个形而上学,即使TA们不认为自己在做形而上学。感谢海伦·朗基诺 (Helen Longino) 指出这点。 [2] 法语版 Le Deuxième Sexe (Paris: Librairie Gallimard, 1949)。 [3] 她并没有为性和性别这两个范畴创造术语,但通过她坚持认为,女人不是生来就是的 (be),而是成为的 (become),她可以被解读为隐含地描述着这样一种区分。 [4] 这里的社会领域包括政治、经济、法律、文化和宗教层面。 [5] 原文中的 "nature" 也有本质的含义,本译文中如无特别注释都采用「自然」这一译法。——译者注 [6] 这可能会让人担心,我们基于什么理由认为这是同一个概念,但让我们暂时把这个放在一边。 [7] 取模的渐进式变革 (Modulo evolutionary changes) 在很长一段时间里进行。 [8] 独立于我们的思想和实践的。 [9] 人们可能会认为这是一种弱建构主义 (a weak kind of constructivism),但关键的一点是,这种观点的支持者认为实际上存在着一些自然之接合点。巴特勒似乎并不承诺这一点。她似乎也不否认这一点,也许是因为她认为,提出关于世界如何独立于我们的说法是没有道理的。 [10] 另见「偶然的基础 (Contingent Foundations)」第十七页【译注:出自 Judith Butler 与 Joan Wallach Scott 合编的一本书 Feminists Theorize the Political 】。 [11] 这并不是说我们可以选择我们为之奋斗追求的理想。 [12] 另见《性别麻烦》第六到七页:「性别化主体在根本上的分裂也带来了另一系列的问题。我们能够指涉某个『被赋予的』性或某个『被赋予的』性别,而不先探究性和/或性别是如何被赋予的,通过什么方式被赋予的吗?而『性 (sex)』到底是什么呢?它是自然的、解剖学的、染色体的,还是荷尔蒙的,女性主义批评家要如何评估那些声称要为我们建立这些『事实』的科学话语?性有一个历史吗?是否每种性都有一个不同的历史,或是多个历史?是否有一个历史可以说明性的二元性 (duality of sex) 是如何被建立起来的,一个可能揭露出二元选项 (binary options) 是一个可变的建构的一种系谱学?性的表面上的自然事实是否是由各种科学话语为政治和社会利益服务而话语性地生产 (discursively produced) 出来的 [虚假分类法?]?如果性的不可改变的特性受到质疑,也许这个被称为『性』的建构就像性别一样是文化建构的;的确,也许它本来就已经是性别了,其结果就是性和性别之间的差别原来根本就没有差别。」 [13] 比照《性别麻烦》第十七页:「...这里的问题将是:性别形成和划分的规制式实践 (regulatory practices) 在何种程度上上构成了身份、主体的内在一致性,甚至,人的自我同一性的状态 (self-identical status of the person)?在何种程度上『身份』是一种规范性理想,而不是对于经验的描述性特征?而支配性别的规制式实践又是如何支配文化上可理解的身份概念的?换句话说,『人』的『一致性』和『连续性』并不是人格的逻辑特征或分析特征,而是社会制定和维护的关于可理解性的规范 (norms of intelligibility)。由于『身份』是通过性、性别和性存在这些稳定化的概念来确立的,『人』的概念本身也因为那些『不一致』或『不连续』的性别化存在 (gendered beings) 之文化的涌现而受到质疑,这些存在 (beings) 以人的姿态呈现,但却不符合定义何以为人的文化可理解性的性别化规范 (gendered norms of cultural intelligibility)。」 [14] 比照《性别麻烦》第八页:「不能说身体在其性别标志之前就已经有了可意指的 (signifiable) 存在;那么问题就来了:身体在何种程度上是在性别标记中并通过性别标记而形成的?我们如何重新构想身体,使其不再是一个被动的媒介或工具,等待着一个明确地非物质性的意志的注以生气的能力 (the enlivening capacity of a distinctly immaterial will)?」 [15] 比照《性别麻烦》第三十三页:揭露出创造了自然主义必要性表象的偶然行为,此举至少从马克思开始就成为文化批判的一部分,这项任务现在又承担了额外的责任——即表明主体的概念本身只有通过其作为性别化的表象才能被理解,而这个概念所容许的各类可能性已被构成其偶然式本体 (contingent ontologies) 的性别的各种物化形式 (various reifications of gender) 所强行排除了。 [16] 比照《性别麻烦》第十六页:「认为对于『身份』的讨论应该先于对于性别身份的讨论进行是错误的,原因很简单,『人 (persons)』只有通过遵守可识别的性别可理解性标准 (recognizable standards of gender intelligibility) 而性别化,才能成为是可理解的。」 [17] 比照《身体之重》第八页:「悖论在于,对使得主体的建构得以运作的那种抹杀和排斥的探究,不再是建构主义,但也不是本质主义。因为被话语所建构的事物存在着一个『外在 (outside)』,但这并不是一个绝对意义上的『外在』,而是超越或对抗话语界限的本体论意义上的存在性 (ontological thereness);作为一个构成性『外在』(constitutive "outside"),它是只能与该话语相关的,处在话语最脆弱的边界上并作为这种边界来思考的东西——当它能够被思考时。」 [18] 比如种族游戏、阶级游戏、族裔游戏 (ethnic game)。 [19] 在此,我借用了我的文章《被授予的本质》("Essentiality Conferred")。在那篇文章中,我并没有把追踪 (Tracking) 作为这种论述的一个必要组成部分,但现在我认为它是有帮助的。【原文 "tracking" 为斜体作重点,译者注】 [20] 再次强调,这可能不是波伏瓦本人的观点,而是受她影响的女性主义者的观点,对她们来说,性是一个生物范畴,性别则是对性的社会阐释。 [21] 我的目的不是要在这里解决这个问题。 [22] 萨利·哈斯兰格 (Sally Haslanger) 为了她的分析目的优先考虑了这点。参见如《性别与种族》("Gender and Race")。 [23] 很容易想到各种语境描述相符的轶事。我的朋友奥古斯丁·雷奥 (Agustín Rayo) 给我讲了一个很好的故事,他和他的母亲朱丽叶塔·菲耶罗 (Julieta Fierro),一位著名的天文学家和公众人物,一起去参加在墨西哥的一个性别僵化的 (genderly rigid) 大家庭聚会。显然,人们的期望是这样的:周日一大早,女人会聚在一起开始做饭,而男人们会聚在一起喝啤酒、聊天。之后,男人们会坐在餐桌前,女人会在男人们吃饭的时候伺候他们。只有当男人们吃完后,女人们才可以吃剩下的饭菜。虽然奥古斯丁的母亲在两伙人中都是完全格格不入的存在,但她最终还是和男人们坐在一起吃饭。这个家庭实验再也没有重演过。我如此分析这个例子并不是想说朱丽叶塔·菲耶罗在那个语境中算作是女人还是男人。这恰恰是一种对她而言没有可得的性别 (no gender available) 的语境。她被当成了一个TA者 (an other)。虽然她最终和这些男子交谈、吃饭,但她不再参加这种家庭聚会的事实表明,在这种语境下,没有一个可用的舒适的「第三性别」范畴。 [24] 这就是为什么在某些语境下,女同性恋者 (lesbians) 并不能完全算作女人 (women),而且在某些语境下男性化的女同性恋者 (butch lesbians) 比女性化的女同性恋者 (femmes) 更具挑战性,因为她们很明显地破坏了所有的性别刻板的性质 (gender-stereotypical properties) 都自然内在于同一个人身上的假设。 [25] 例如,细想一下,作为一个舞台上的演员并且试图通过大喊「着火了 (fire)!」来警告剧院观众此地着火了但是观众继续欢笑。可见伊沙尼·迈特拉 (Ishani Maitra) 的《使言说沉默》("Silencing Speech")和《沉默与责任》("Silence and Responsibility")。 [26] 在对性的授予作出这一说明时,我想留下一个开放的空间因为性的范畴在未来可能会发生变化。事实上,也许间性人运动恰恰开始给「性的法律范畴是追踪性刻板的性质 (sex-stereotypical properties) 最有用的社会范畴」这类想法制造麻烦。 参考文献:

Beauvoir, Simone de. Le Deuxième Sexe. Paris: Librairie Gallimard, 1949; The Second Sex. Trans. and Ed. H. M. Parshley. New York: Alfred A. Knopf, 1953. Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York/London: Routledge, 1990. Butler, Judith. "Contingent Foundations." Feminists Theorize the Political. Eds. J. Butler and J. W. Scott. New York/London: Routledge, 1992. Butler, Judith. Bodies that Matter. New York/London: Routledge, 1993. Fausto-Sterling, Anne. Sexing the Body. New York: Basic Books, 2000. Fausto-Sterling, Anne. "The Five Sexes, Revisited." The Sciences, July/August 2000. Haslanger, Sally. "Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them To Be?." Noûs 34.1 (March 2000): 31–55. Maitra, Ishani. "Silencing Speech." Canadian Journal of Philosophy 39.2 (June 2009): 309–338. Maitra, Ishani. "Silence and Responsibility." Philosophical Perspectives 18.1 (2004): 189–208. Plato. Euthyphro (Standard edition). Geneva: Henri Estienne [Stephanus], 1578. 10a. Sveinsdóttir, Ásta. "Essentiality Conferred." Philosophical Studies 140.1 (July 2008): 135–148. 原文:The Metaphysics of Sex and Gender

作者:Ásta Kristjana Sveinsdóttir 选自 Witt, C. (2011). Feminist metaphysics: explorations in the ontology of sex, gender and identity. Dordrecht; London: Springer. 第四十七页到第六十五页 翻译 / 許顓頊 (they/them)

校对 / 星原

排版 / Fuan,星原

本篇文章来源于微信公众号: Philosophia 哲学社

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://shenguojiaozhenti.scieok.cn/post/1731.html

-

- 从哲学角度去分析 离婚冷静期为什么令人恐惧?

- 无架构的暴政——为什么女性解放运动仍需要组织架构? / 翻译

- 马克思的货币辩证法 / 翻译

- 什么是性许可(Sexual Consent)?复杂情况的分析和应用(下)

性和性别的形而上学 / 翻译 --朱迪斯·巴特勒 & 西蒙·德·波伏瓦

33360 人参与 2021年01月27日 18:46 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley